Hörneraltäre werden Ende des 4. Jh. -

Anfang des 3. Jh. v. Chr. von den Griechen nach

Ägypten importiert. Ihr Ursprung liegt im

hellenistisch-syrischen Raum.

Charakteristisch sind Rundstab, Hohlkehle und die

auf den vier Ecken des Altars stehenden Tetraeder.

Der früheste nachgewiesene Hörneraltar findet sich

vor dem Grab des Petosiris in Tuna el-Gebel. Er ist

aus Kalkstein und hat eine imposante Höhe von 2,60 m. |

|

|

|

|

Hörneraltar vor

dem Grab des Petosiris

Foto:

Haremhab |

Zeichnung

des Hörneraltares vor dem Grab des Petosiris

aus Soukiassian, BIFAO 83, S. 321, fig. 1 |

|

In Luxor befinden sich zwei

Hörneraltäre, genauer in Karnak. Einer steht im Hof des Ipet-Tempels, ein

anderer im nord-östlichen Bereich hinter dem Achmenu. |

|

|

Der aus Kalkstein bestehende

Hörneraltar findet sich östlich der Nordkapelle von

Nektanebos I. Er bildet mit dem südöstlich von ihm

liegenden Opferplatz eine Einheit.

Mit Rundstab, Hohlkehle und Tetraeder

weist der Altar die charakteristischen Merkmale

seiner Gattung auf.

Plan aus: Ernst, Tf. 190 -

nachträglich beschriftet.

Foto: Iufaa |

|

|

|

Der Altar ist, bis auf eine

fünfzeilige Huldigungsinschrift auf der äußeren

Ostwand des Treppenaufganges, inschriftenlos. Eine

Datierung über Inschriften ist somit nicht gegeben.

Der Altar ist über eine Treppe von

Norden her zu erreichen. Der Priester gelangte so

auf einen Podest unterhalb der Hohlkehle des Altares

von dem aus er die Kulthandlung vornehmen konnte.

Die Treppe war mit Seitenmauern versehen, deren

Abschluss wiederum eine Hohlkehle war. |

|

Foto: monja |

|

|

|

|

|

Fotos: Iufaa |

|

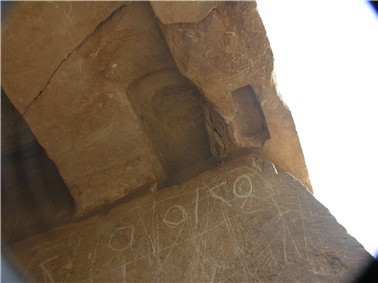

Der Zugang konnte verschlossen werden.

Davon zeugt die Türkammer rechts und links des

Einganges (Bild unten links) und das Loch zur

Türeinhängung (Bild unten rechts). Zwei

Riegellöcher sind an der östlichen Innenwand

ebenfalls vorhanden. Unter dem Staub von Karnak wird

wohl die Türeinschubrille verborgen sein. |

|

|

|

|

Fotos: monja |

|

|

|

Foto: monja |

|

Die Altaroberfläche ist rau. Je

zwei Tetraeder sind aus einem Stein gearbeitet. Die

Mittellage ist aus drei kleineren Steinen

zusammengesetzt.

Hörneraltäre dienten wohl generell einem Brandopfer.

Bei einer rauen Oberfläche des Altares wird dessen

Reinigung erschwert. Direktes Feuer schadet auf

Dauer dem Stein. So muss man sich wohl ein

Metallbecken auf dem Altar stehend ergänzen, oder

ähnliches. Für eine Metallabdeckung der

Altaroberfläche fehlen notwendige Dübellöcher. |

|

|

Der Altar hat vom Sockel gemessen eine

Höhe von 2,40 m. Seine Breite beträgt 1,80 m im

Quadrat. Der Altarkörper enthält im Westen eine kleine

Kammer, deren Boden heute fehlt. |

|

|

|

Foto: monja |

Foto: monja |

|

Die Höhe des Bodens und Reste einer

Einschubrille für eine einflügelige Tür sind

deutlich zu erkennen. Auch eine

Verschlussmöglichkeit war vorhanden. Im Verhältnis

von Breite der Tür und Tiefe der Nische blieb nicht

viel Abstellfläche im hinteren Teil der Nische

übrig. |

|

|

|

|

Foto: monja |

Foto: monja |

|

|

|

Plan, Detail aus:

Ernst, Tf. 190 |

Im Fünf-Meter-Bereich südöstlich des Altars befindet sich ein

Opferplatz (siehe Steinplan oben).

Die, heute nicht mehr sichtbaren, Grabungsbefunde

erlauben scheinbar die Rekonstruktion eines kleinen

Tisches bzw. Altares mit Rundstab und Hohlkehle.

Dieser war ca. 58 cm hoch und maß 1,23 x 0,53 m.

Ernst (S. 197) beschreibt den Platz im folgenden:

Südwestlich des Tisches war ein wenig eingetieftes

quadratisches Bassin von 1,60 , Seitenlänge. Es hat

im Westen eine Rinne, die in ein kleines Bassin

(0,40 m x 0,32 m) von ca. 0,15 m Tiefe mündet.

Dieser Befund ist als Schlachtplatz zu deuten. Der

längliche Tisch diente zum Auflegen der

zerstückelten Opfertiere, bevor sie auf den

Hörneraltar als Opfer gelegt wurden. Das 1,60 m im

Quadrat messende wenig eingetiefte Bassin wurde zum

Zerlegen der Tiere benutzt, wobei das Blut in dem

kleinen Becken, das westlich vor dem großen Bassin

lag, aufgefangen wurde. |

|

|

|

Altar mit Stelle

des Opferplatzes

Foto: monja |

Ein ähnlicher Befund liegt im Hof des

Ipet-Tempels in Karnak vor.

|

|

Literatur: |

|

LÄ I Sp. 148 - Altar |

|

Herbert Ernst: Die Altäre in den Opferhöfen der

Tempel. Diss. 1998 microfichepubl. |

|

Georges Soukiassian:

Les autels "à cornes" ou "à acrotères" en Égypte.

BIFAO 83/1983 S. 317-333 |

|

|

|

Eingestellt durch:

naunakhte |

|

Bearbeitet am:

12.06.2008

|